イラスト:石田 光和(エムプリント)

柳沢黒川陣屋を襲った次太郎ら一揆集団の人数は止まることを知らず、増え続けるのみであった。そこで次太郎ら重立ちの者は「おい、一体何人になったのだや。また呼びかけて参加しない村はどこどこだや。各村ごとに報告させたらばどんだ」ということになり、八方へ伝言が飛ぶと、やがて各方面から「おらが村は50名」「おらがところは30名」と順次報告がきた。それを集計すると、およそ千名となった。しかし、荒嶋村などは一人の参加者もいず、まことに不審な所業である。おそらく、庄屋杉左衛門の制止ゆえかと推量するところである。

「よし、ならば押し寄せて杉左衛門が家屋敷を微塵に砕くべし」

黒川町から急きょ、荒嶋村の杉左衛門宅に向って疾走しだした。こうした一揆集団の行動は、黒川陣屋からはもちろん、変相して潜り込んでいた水原代官所の目明重助からも、領地の関係する藩へ遂一状況を報告していた。幕府領を束ねる水原代官所はもとより、飛地領のある会津藩、そして領地はもとより密接につながる村上藩へである。また、出雲崎代官所は重助の上司・杉山吉六と富沢寛蔵が出張していたから報告が最も早かったかもしれない。

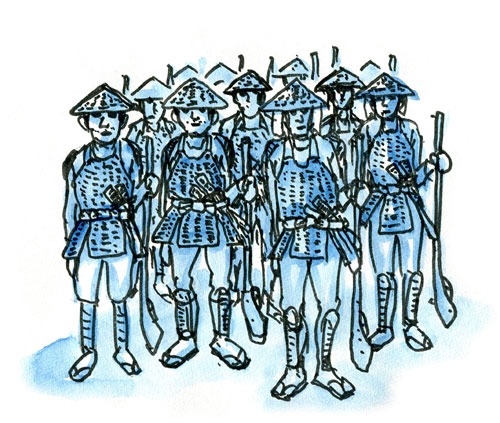

いずれにしても千人規模の集団となれば、それ以上に膨れ上がるやもしれない。そのような大規模な暴動は、かつてこの地方にはなかった。関係各藩は、刀槍はもちろん弓鉄砲を所持し、幟旗を押し立て、完全な戦[いくさ]仕立で出陣することを申し合せた。村上藩は、延享3(1746)年7月に米不足が原因で塩谷騒動が勃発し、藩はその対策を怠ったため家老が無能とされ幕府から強く叱責されたことがあったので、慎重にして重厚な陣容で臨んだ。すなわち、隊長に者頭[ものかしら]岩付五郎太夫、副長に町奉行・川上重治郎を任じ、60人ほどの鉄砲足軽を従えさせた。

出陣に際し、岩付と川上は「いかにご政道を乱す不逞の輩、暴走の徒といえど、もとをただせば大半は良民。死に至らしめることがあってはなるまい」「左様、したがって鉄砲には紙弾を用い音で脅すのみ。ただ実弾2挺は、当方の身に危険が迫った時のみに使用することとしたならばいかが」「しからば張陣の場所はいずこに」「さて、海老江[えびえ]か桃崎も彼奴らの目標であろうから、龍福寺山はいかに」。龍福寺は桃崎浜にある真言宗の寺院で、その周辺に陣幕を張り巡らし、村上藩の陣場として迫りくる一揆勢を撃退、壊滅に追い込むという態勢をとろうというものである。

かたや会津藩も、水原代官所からの報告が頻頻[ひんぴん]と届けれると、藩の首脳もその規模の大きさに耳を疑う。そして、立てた陣容が足軽頭の福王寺忠吉を大将にして、日向衛士らを軍目付に。ほか数十人の騎馬侍、鉄砲20挺、総勢60数人が陣笠・陣羽織を着し、旗指物を押し立て、堂々の陣形で国元を進発した。そのような各藩の臨戦態勢を知ってか知らずか、酒飯で空腹を満して獣じみた形相となった一揆集団は、闇を突いて走りに走る。

大場喜代司

『むらかみ商工会議所ニュース』

(2012年3月号掲載)村上市史異聞 より